こちらは、〇□メガネの成田悠輔さんが、日経新聞に寄稿された、「デジタル経済データの膨張により、お金の価値が下がる。」というもの。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65529830Y2A021C2KE8000/

突拍子もないように聞こえるのだけど、一つ一つのロジックを読んでいくと、「確かに!」となる。

流石天才と呼ばれる人です。

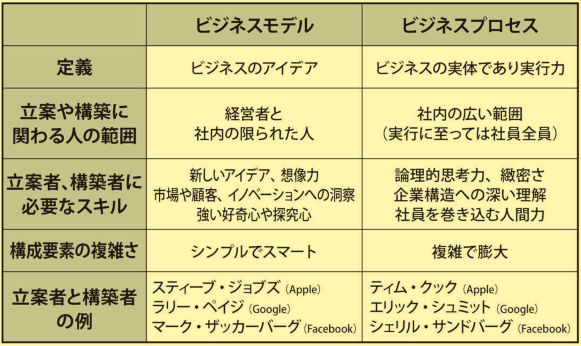

自分なりの稚拙な解釈なのですが、「(経済活動の記録の)量と解像度」が重要なのだろうと思います。

「解像度を上げる=ミクロで見える化することなのだけど、見るのは人ではなくシステム」

という社会を予見させます。

一方で、偶然、こちらも今朝目にした、ダライ・ラマさんのツイート。

どの方向に進むことが幸せに近づけるのでしょうかね。

@ダライラマ

「一般的に言えば、テクノロジーの良し悪しは使い方次第です。

私たち人間は、テクノロジーや機械の奴隷であってはなりません。

私たちが担当する必要があります。」